LIMA – “Sin tierra nosotros no somos nada, la tierra lo es todo y nuestra misión es resistir y defenderla”, afirmó a IPS el líder indígena del pueblo amazónico kakataibo Marcelo Odicio, ante la creciente presencia del narcotráfico en sus territorios, que vulnera su derecho a vivir en paz y destruye los ecosistemas de los que dependen.

El kakataibo es uno de los 51 pueblos originarios amazónicos reconocidos por el Estado de Perú, un país sudamericano con 34 millones de habitantes e inmerso en una profunda crisis política, donde casi 30 % de su población se encuentra en pobreza y cerca de 26 % se autoidentifica como parte de un pueblo indígena.

Como explicó Odicio, en la zona de selva central son unas 5000 personas las que pertenecen a este pueblo indígena manteniendo sus tradiciones y el uso de su lengua originaria.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, con ínfima aprobación al igual que el Congreso Legislativo, compuesto por bancadas parlamentarias denunciadas por diversos casos de corrupción, han dado la espalda hasta ahora a los reiterados reclamos de los pueblos indígenas que vienen exigiendo acciones para frenar las actividades ilegales que son fuente de inseguridad, violencia y destrucción, según denuncian.

“El Estado está perdiendo el control en diferentes zonas del país, sin poder amortiguar el avance del narcotráfico que está ingresando a nuestros territorios, inclusive a los más lejanos como son las reservas indígenas”: Marcelo Odicio.

La Amazonia peruana abarca más de 60 % del territorio del país y en la región se ubican 2703 comunidades nativas reconocidas oficialmente, entre ellas las pertenecientes al pueblo kakataibo, asentadas en los departamentos de Ucayali y Huánuco.

Esos dos departamentos colindantes se caracterizan por la escasa cobertura de servicios básicos a su población y elevados índices de anemia y desnutrición infantil.

Son cinco las regiones que integran la Amazonia peruana, cuya selva se expande también parcialmente por otras cinco departamentos de los 24 en que se divide administrativamente el país y donde en total hay 54 pueblos originarios, con la población más numerosa en las regiones andinas, comenzando por los quechuas.

Un informe de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) presentado el 25 de mayo, que agrupa a las organizaciones indígenas de la Amazonia, reveló que 274 comunidades nativas registraban en sus áreas geográficas, en 2023, más de 13 000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, 14 % de las 92 784 reconocidas por el gobierno ese año.

El uso de hoja de coca forma parte de la cultura ancestral de pueblos originarios de Perú, especialmente en zonas andinas. Los cultivos considerados ilegales son aquellos destinados a la producción de la cocaína que sale del Perú por diferentes vías generadas por el narcotráfico.

Mayor vulnerabilidad

“El Estado está perdiendo el control en diferentes zonas del país, sin poder amortiguar el avance del narcotráfico que está ingresando a nuestros territorios, inclusive a los más lejanos como son las reservas indígenas”, alertó Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), en diálogo telefónico desde Aguaytía, capital de Padre Abad, una de las cuatro provincias de Ucayali.

Cálido, con un promedio de 30° C de temperatura, ese es el departamento con el crecimiento más acelerado de cultivos de hojas de coca debido a su ubicación geográfica que le conecta con otras zonas de la selva central con alta producción cocalera, y con la frontera de Brasil hacia donde se transporta la cocaína elaborada.

El incremento bordea a 150 % entre el año 2020 en que registraba 3822 hectáreas cultivadas, a las 12 221 del 2023. Quedaron arrasadas casi 7500 hectáreas de bosques y son 80 las comunidades amenazadas por esta situación.

Así lo detalla el informe “Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas”, cuyo autor es Ricardo Soberón, experto en el tema, y que, además de Aidesep, firman la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), el Instituto del Bien Común y Amazon Watch.

“No se ha culminado con el proceso de georreferenciaciones dejando a nuestros territorios en mayor inseguridad jurídica, con el riesgo de que entren más invasores a acaparar tierras para sembrar coca, construir pistas de aterrizaje, con la complicidad de autoridades del Estado”, refirió Odicio.

El clima de inseguridad se extiende por todas las comunidades del pueblo kakataibo. “Antes íbamos tranquilos por nuestros ríos o carreteras, pero ahora ya no, porque también transitan los que trabajan de manera ilegal”, añadió.

El hecho de denunciar las actividades ilícitas constituye un grave peligro. “Hacerlo es entrar en la lista de los narcotraficantes para ser la próxima víctima, eso nos preocupa, pero tenemos que seguir adelante con nuestra lucha”, destacó el presidente de Fenacoka.

Pese a que desde el año pasado cuenta con garantías para su vida, estas se reducen a un papel, es un “saludo a la bandera” como las califica. Padre de dos hijos menores, vive en la comunidad de Yamino donde habitan 70 familias, a unos 45 minutos en transporte terrestre de la ciudad de Aguaytía.

“Esto afecta a la familia, a los hijos, no es bueno vivir así, pero tenemos que persistir. Sabemos que tarde o temprano vamos a tener un atentado, pero no renunciamos a nuestra misión de defender las tierras que nos dejaron nuestros ancestros para que nuestras generaciones tengan garantizados los territorios donde vivir”, afirmó Odicio.

Y puntualizó: “nuestros antiguos eran guerreros, ahora nos toca a nosotros resistir inteligentemente, con estrategia”.

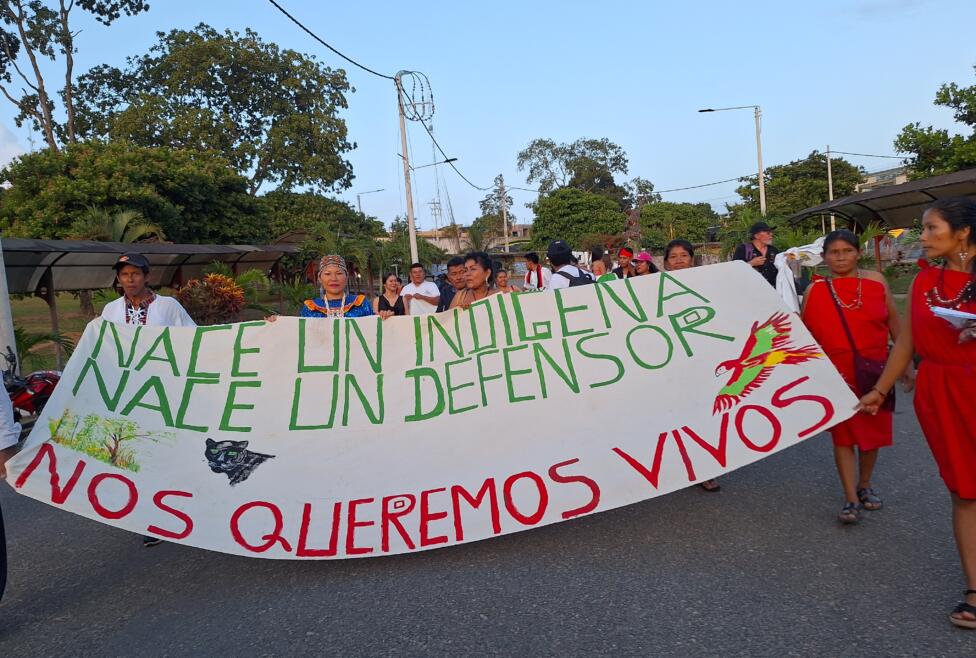

Aidesep denunció que son 35 los defensores asesinados por oponerse a las actividades ilegales y por proteger sus territorios. Entre ellos, seis spertenecen al pueblo kakataibo.

Secuestro de niñas

El vicepresidente de Orau, Herlin Odicio, denunció a IPS desde la ciudad de Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, que su pueblo está indignado porque dentro del actual contexto de inseguridad e impunidad, cocaleros y madereros están prostituyendo a niñas indígenas sin que ninguna autoridad estatal intervenga.

“En el distrito (municipio) de Tahuanía, en la provincia de Atalaya (en Ucayali), he visto plenamente con mis propios ojos bares donde están trabajando las niñas de las comunidades de 13, 14 años. Estoy muy preocupado, muy apenado, muy indignado”, expresó.

Herlin Odicio es primo de Marcelo Odicio y ambos ejercen roles de liderazgo entre los kakataibos, el primero a nivel de su comunidad y el segundo en la región, siendo conscientes del riesgo que asumen en esta labor en defensa de los derechos de su pueblo.

Aseguró que se ha demandado a los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Poder Judicial adopten medidas, en conjunto con las organizaciones indígenas, para erradicar estas violaciones a los derechos humanos.

“Pero parece que a nadie le importa”, deploró Herlin Odicio.

Sostuvo que la ausencia del Estado se expresa en la falta de titulación de las comunidades nativas, de su habilitación, inscripción en los registros públicos y su georreferenciación.

Esa realidad, añadió, permite que las actividades ilegales sigan avanzando en los territorios indígenas causando no solo destrucción de los bosques y biodiversidad, sino destruyendo vidas humanas.

El dirigente reveló que el narcotráfico está reclutando jóvenes de las comunidades para que cosechen la hoja de coca o transporten la droga elaborada.

“Y cuando no les quieren pagar, los asesinan, en los territorios. Esas son las acciones del crimen organizado, por eso es que Orau pide que el Estado asuma sus obligaciones», dijo Herlin Odicio.

En concreto mencionó la Mesa Regional de Ucayali para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, creada en 2022 y que el 9 de julio realizó su primera sesión del año, en la que participaron alrededor de 20 instituciones del Estado, de sociedad civil y organizaciones indígenas, entre ellas Orau.

“Hemos colocado la falta de voluntad política de la mesa para atender nuestras demandas y actuar ante las denuncias de vulneración de los derechos humanos. No se trata solo de escribir acuerdos en una hoja ¡Qué están haciendo para frenar el narcotráfico, la tala ilegal o legal, porque es lo mismo, igual causan daño!”, dijo su dirigente.

Puso como ejemplo a la comunidad de Unipacuyacu, del pueblo kakataibo, en el vecino departamento de Huánuco, que desde 1995 tramita su titulación sin lograrlo.

Ello mantiene en la desprotección el área comunal que registraba casi 23 000 hectáreas cuando iniciaron las gestiones, pero que luego de 30 años se ha visto invadida por forasteros que han instalado cultivos de coca para el narcotráfico y pistas clandestinas de aterrizaje.

“Por eso nos molestamos, porque el Estado no está garantizando los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Lamentablemente está dominando la economía ilegal”, concluyó Herlin Odicio.

Pese a ser suscriptor del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, hasta ahora el Estado peruano no ha adecuado su legislación en torno a sus disposiciones.

El Convenio, vigente desde 1989, establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, y que este debe ser garantizado, además de establecerse una consulta previa e informada a las comunidades originarias sobre cualquier cambio en sus territorios.

ED: EG