Hay días en los que puedo amanecer cargado de optimismo. Son jornadas en las que, con sol o con lluvia, logro pensar en cosas tales como que la humanidad está viviendo el mejor momento de su desarrollo histórico y evolutivo, este tiempo nuestro en el que los seres pensantes hemos conseguido obtener, gracias a largos aprendizajes, las fórmulas para que la vida sea más satisfactoria: mejor salud, mejor alimentación, mejores comunicaciones.

Pienso, también, que seremos capaces de aprender de nuestras experiencias y errores, y haremos reversible el proceso del deterioro climático del planeta y podremos trabajar para que las sociedades sean más equitativas, y hasta pienso que la libertad de los individuos llegará a ser un derecho que nadie se atreva a limitar –con la única condición de que mi libertad termine donde comience la de mi mujer, mi vecino, mi contemporáneo.

Sueño, por supuesto, con la posibilidad de la concordia entre las personas (o al menos el respeto) y que el futuro será, incluso, mejor que el presente desde el cual fraguo mis optimismos.

El problema está en que tengo otros días con amaneceres menos apacibles, en los que se despiertan mis pesimismos. Repaso las últimas noticias y encuentro un desfile de desgracias, arbitrariedades, agresiones verbales y físicas, confrontaciones de todo tipo.

Los meses de pandemia con la covid-19 han puesto su acento: contagios, muertes, devastación económica, disparates políticos que se acumulan en cifras y comportamientos de horror y compruebo entonces lo débiles que somos, me digo que tal vez la naturaleza se ha cansado de soportarnos.

Por supuesto que también pienso (y de esta percepción puedo andar seguro todos los días de la semana) que los políticos juegan con nosotros y nos mienten, mientras ya vivimos un presente de miedo y avizoramos un futuro de terror, aunque el pasado no fue mucho mejor.

Siento que nuestras libertades cada vez son más quiméricas: el mercado, el dinero, la política, la corrupción son los dueños del mundo.

Me espanto con lo que ocurre con las redes sociales, un instrumento maravilloso de comunicación y aprendizaje que, en manos de demasiada gente perversa, se ha convertido en un campo de batalla, mientras las compañías beben los datos que les regalamos para condicionarnos mejor.

Y sé que el futuro podrá ser desolador, cuando millones de individuos –más que los millones que ya lo son hoy- resulten cada vez más prescindibles en los mercados laborales dominados por las inteligencias artificiales y entonces la obsolescencia programada incluirá también a los seres humanos.

En el panorama de este universo marcado por las dramáticas contradicciones que el desarrollo de la humanidad le ha endilgado, hay cosas de las cuales, en cambio, intento no prescindir ningún día de los que voy gastando, ni siquiera los más sombríos.

Y una de esas cuestiones es la fe –a pesar de mi ateísmo cada vez más lleno de huecos- en que las personas seamos capaces de preservar ciertos valores que nos han permitido creer que somos los vencedores de la evolución, en tanto seres pensantes, casi diría que razonables.

Uno de esos tesoros que adornan nuestra estancia terrenal es el sembrado, el cultivo y la cosecha de esa relación humana que llamamos amistad. Esos lazos de conocimiento, convergencia, permanencia y fidelidad que sustentan una relación social sin la cual no imagino la posibilidad de la existencia.

Fue precisamente la capacidad de cooperación, la de crear valores intangibles que nos identificaran (como la creencia en dioses, países, o conceptos como este de la amistad), lo que permitió el desarrollo singular del hombre, la única especie con esa capacidad de forjar narrativas entre todas las que habitan la Tierra.

Creo, como debe ser, que la práctica de la amistad no puede convertirse en un ejercicio ciego, sin espacio de juicio. Creer en algo no implica (o no debería implicar) la credulidad fanática. Las relaciones entre las personas son intrínsecamente complejas y se ven expuestas a las más diversas intervenciones que pueden modificar o rectificar rumbos. O cerrar caminos.

Pero la amistad exige un par de componentes básicos sin los cuales la fórmula no funciona: y esos elementos son la fidelidad y su complemento, el respeto.

Solo con ellas es posible superar las lógicas diferencias de todo tipo que suelen confrontarnos y, muchas veces, colocarnos en bandos opuestos, creados por otros que nos necesitan en bandos opuestos… Divergencias que el mundo actual insiste en potenciar, como las de las concepciones políticas, en un tiempo histórico en el que casi todos las tienen.[related_articles]

Sin embargo, incluso en el pensamiento político de las personas solo veo unos límites no admisibles: y son esos que están marcados por ideas que laceren la dignidad de los otros. Racismo, xenofobia, cualquier discriminación por una orientación sexual o creencia religiosa.

El resto es parte del derecho –que debería ser inalienable- a entender la sociedad de acuerdo a las concepciones y preferencias de cada uno. Y cuando se respeta ese derecho, pues se pone a resguardo la amistad, que puede ser más permanente que las simpatías políticas, a veces tan volubles y manipulables.

Hablar sobre el valor de la amistad, escribir sobre sus manifestaciones y las agresiones que pueden acecharla, ha sido una de mis obsesiones literarias, porque es una de mis obsesiones existenciales.

Entender cómo, a pesar de las distancias físicas, del paso siempre desgastante del tiempo, de las evoluciones de los pensamientos individuales y hasta colectivos, siempre es posible preservar las amistades, si todos, de un lado y otro del afecto, somos capaces de proponérnoslo y practicamos las mentadas condiciones de la fidelidad y el respeto.

Por eso en mis días pesimistas me espanta, de un modo cada vez más alarmante, ver cómo algunas de esas mismas personas que ofrecen y piden “amistad” a través de una plataforma digital, son algunas de las que cultivan justo lo opuesto a la amistad: la enemistad, alimentada por odios, envidias, frustraciones.

Y me pregunto si siempre hemos sido iguales, con la diferencia de que ahora, gracias a los avances tecnológicos de la humanidad, pues se consiguen exhibir con mayor visibilidad y hasta desparpajo esas miserias del mundo moral que hace dos siglos horrorizaban al poeta José María Heredia, el primero de los cubanos, cuando miraba las actitudes de sus compatriotas.

Y aunque hay días en que pienso que lo mejor del comportamiento humano se impondrá, que me parece evidente que la fraternidad, la solidaridad, la amistad conservan y conservarán sus vigores y aun salen a flote para salvarnos, lamento confesar que también hay otros, demasiados días, en que esa esperanza sufre derrotas.

Y concluyo entonces que en este mundo que debería ser mejor, a veces nosotros no somos mejores. Y por ello dudo al decidir quién saldrá victorioso en el eterno combate entre nuestras maldades y nuestras bondades, entre la amistad y el odio. (2020)

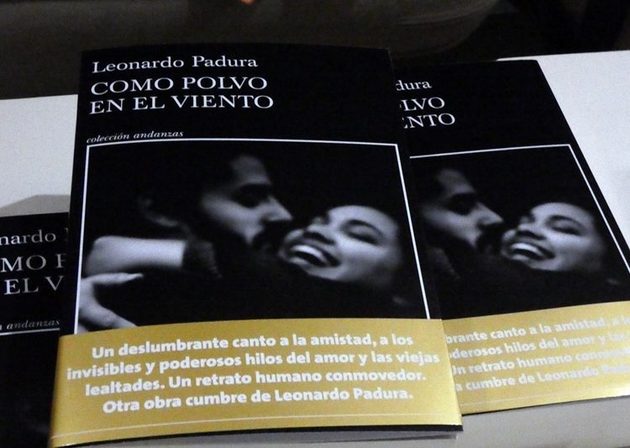

Leonardo Padura es un escritor y periodista cubano, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas y su más reciente novela, “Como polvo en el viento”, es una reflexión sobre el exilio, la permanencia y la amistad.

RV: EG