PUERTO MORELOS, México – El pescador mexicano Ezequiel Sánchez, de 63 años, le debe todo al mar, “mi vida, mi trabajo, mi familia”, asegura, mientras gesticula en su pequeña oficina a poca distancia del océano en Puerto Morelos, en el sudoriental estado de Quintana Roo.

Sánchez, casado y padre de un hijo y tres hijas, aprendió a pescar a los 12 años, junto a su grupo de amigos en este lugar costero, a unos 1630 kilómetros al sureste de Ciudad de México y que en 2020 tenía casi 27 000 habitantes.

Pero el entorno de antaño ha cambiado y los pescadores lo resienten. “Hace años sacábamos más de 300 kilogramos y ahora no llegamos a 200”, lamenta ante IPS el director de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Pescadores de Puerto Morelos. El colectivo agrupa a 44 pescadores y 11 embarcaciones de pesca ribereña.

Las causas varían: sobreexplotación, aumento de la temperatura del mar, contaminación, urbanización y pérdida de hábitats donde los peces se alimentan y reproducen.

“Este año captan 80 % menos en pesca y 50 % menos en langosta. El desarrollo tiene un precio y lo estamos pagando”, argumenta, mientras señala a los alrededores de la oficina, cada vez más poblados de edificios.

Detalla que «ahora las construcciones son más altas. No hay drenaje. Entonces perforan el suelo y echan toda la porquería. Eso acaba en el mar y afecta a los arrecifes” y, añade, con ellos, a las especies pesqueras.

Todo esto sucedió, a pesar de que México se comprometió a aplicar el Marco Global de Biodiversidad, acordado en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2022.

Entre sus 23 metas figuran la conservación y gestión de 30 % de las zonas terrestres y de costero-marinas para 2030 y un presupuesto adecuado para tal propósito, en lo que se denomina la meta 30×30.

La meta gubernamental consiste en la protección de 30,8 millones de hectáreas terrestres y 19,6 millones marinas en 2030.

El gobierno ha definido una hoja de ruta para alcanzar el objetivo, con 75 medidas sobre gestión eficiente, gobernanza equitativa, representación y conectividad; contribución de pueblos indígenas y comunidades; y uso sostenible.

Pero la falta de información del estado real de las áreas naturales protegidas (ANP) empaña los resultados, a pesar de las evaluaciones desactualizadas de la gubernamental Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y del programa nacional 2020-2024. Dicho programa establecía metas de conservación, gestión eficaz y restauración ecológica.

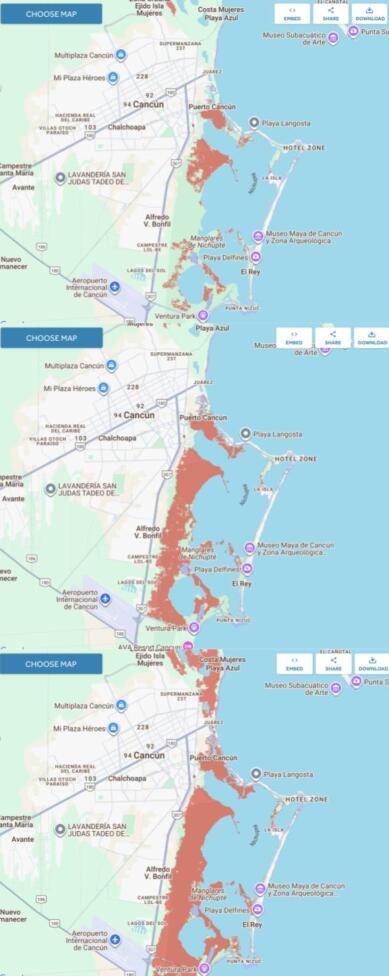

IPS constató la problemática en un recorrido por tres zonas naturales de Quintana Roo: en el sitio turístico de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Mientras, Conanp no respondió a la consulta de IPS.

Esta institución gubernamental, a cargo de la conservación del patrimonio natural mexicano, carece de datos sobre cambios en patrones de lluvia, temperatura, humedad del aire, transformación del hábitat y magnitud del riesgo de transformación de las ANP, según solicitudes de información presentadas por IPS, pese a que esa información debe quedar consignada en el avance del programa nacional y según la guía para analizar vulnerabilidad social a impactos del cambio climático en ANP.

Además, no cuenta con el índice de ejecución y gestión de las ANP, dato fundamental para conocer su estado. Este índice mide el progreso del programa nacional dentro de una ANP y refleja el nivel de gestión eficaz.

Las fuentes consultadas para este reportaje difieren sobre la efectividad de la protección, aunque coinciden en la necesidad de mejores medidas.

En contraposición, avanza la “cancunización” en la región, por el turismo masivo, urbanización acelerada y destrucción ambiental.

Herramienta insuficiente

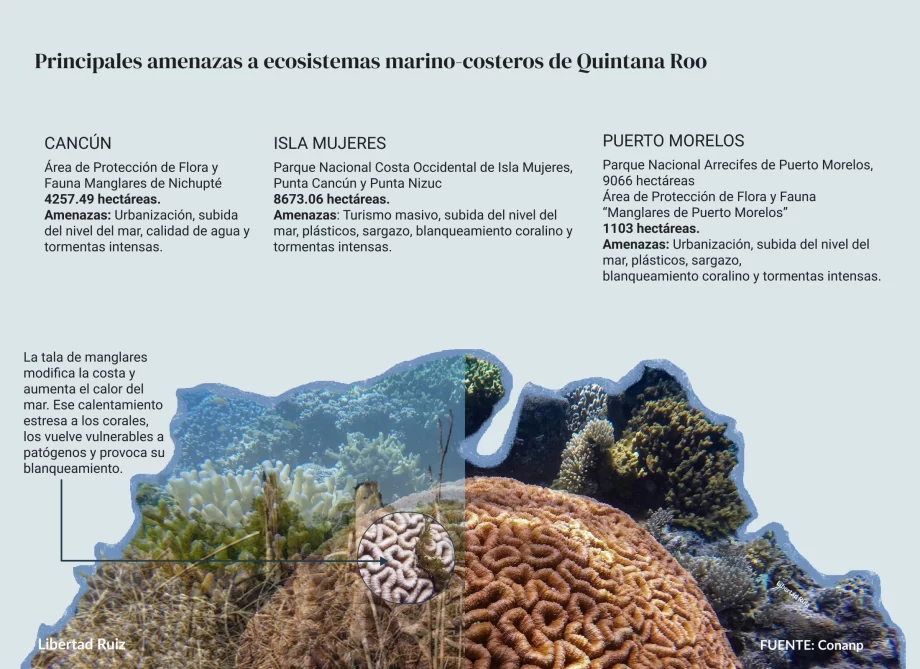

Puerto Morelos hospeda el parque nacional “Arrecifes de Puerto Morelos”, de 9066 hectáreas de extensión, y el Área de Protección de Flora y Fauna “Manglares de Puerto Morelos”, de 1103. Es uno de los atractivos del que solía ser pueblo de pescadores.

El manglar y el arrecife figuran entre los 25 sitios naturales terrestres y marinos protegidos en Quintana Roo, que junto con otros dos estados conforman la península de Yucatán.

El estado abarca una superficie de 44 705 kilómetros cuadrados –2 % del territorio nacional e incluye un litoral de 900 kilómetros de largo– y tenía 1,86 millones de habitantes en 2020. El territorio ostenta 758 428 hectáreas o 17% de su superficie bajo cuidado especial.

En total, México posee 232 ANP sobre 23 millones de hectáreas terrestres –12,76% del territorio nacional– y casi 75 millones de hectáreas marinas, que representan 23,78% de toda la zona marina.

Pero menos de un tercio de los ecosistemas mexicanos están protegidos, según el Fondo Mundial para la Naturaleza en México.

Para Rosa Rodríguez, bióloga experta en vida marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), la conservación basada en la creación de ANP y su administración no ha funcionado, al menos en Quintana Roo.

“Por un tiempo, las ANP sirvieron para mejorar actividades acuáticas, frenar el número de permisos, cantidad de turistas, construcciones costeras. Ahora por todos lados la zona costera está teniendo impactos. Se observa rápidamente”, aseguró a IPS.

Las ANP son la herramienta principal para mantener la integridad ecológica y la conservación de los hábitats, al preservar especies, limpiar agua y aire, así como proveer de comida e ingreso a las comunidades que dependen de ellos. Por ello, los impactos por cambio de uso de suelo (deforestación), contaminación, sobreexplotación hídrica y fragmentación pueden provocar disrupciones en ellas.

Pero tanto los manglares como los arrecifes de Quintana Roo y en otras zonas costeras del país enfrentan riesgos como urbanización, subida del nivel del mar, mala calidad de agua, tormentas intensas, presencia de plásticos y sargazo.

Suponen retos fundamentales para las autoridades ambientales y las poblaciones presentes, a causa de su magnitud, las soluciones políticas y técnicas que involucran y los requerimientos financieros, especialmente en relación con la meta 30×30.

El pescador Sánchez considera que “es más grave lo que nos está ocurriendo que lo que hacen” para la conservación.

Anemia perniciosa

Entre 2018 y 2024, el gobierno mexicano decretó más de 40 ANP, la mayoría de pequeña superficie y en un intento por fomentar beneficios sociales entre sus habitantes y por compensar el daño ambiental de megaproyectos que impulsó, como la construcción de una refinería en el sureste del país y el Tren Maya, a lo largo de seis estados del sur-sureste.

Pero la ausencia de evaluaciones periódicas y de presupuesto adecuado dificultan la Conanp el cuidado y la aplicación de las reglas.

Los recursos consignados para su conservación por hectárea cayeron 81 % de 2006 a 2024. Entre 2018 y 2024, el promedio anual totalizó 80 centavos de dólar por hectárea, mientras que ese monto correspondiente a 2025 equivale a 52 centavos.

El presupuesto de Conanp ha resbalado de 135 millones de dólares en 2014 a unos 54 millones este año. La dependencia ha señalado que necesita un presupuesto entre 66 millones y 76 millones para operar en los territorios protegidos.

Al menos una buena noticia: el Congreso legislativo asignó unos 77,5 millones de dólares para 2026, un tercio superior al presupuesto de 2025. Conanp calcula una necesidad de 197 millones de dólares anuales durante los siguientes seis años para alcanzar la meta de 2030.

Y se suman problemas operativos, como la falta de programas de manejo actualizados. Solo 141 de las ANP lo tienen y 91 no.

El plan es la herramienta central de regulación y planeación, al definir actividades de gestión, así como acciones y lineamientos básicos. Cuando el gobierno decreta una área, hay un lapso de un año para elaborar el plan. Su revisión y actualización debe ocurrir cada cinco años, proceso que no ha ocurrido para muchas ANP. Los estándares de elaboración también especifican la participación de población radicada en estas zonas.

Aunque entre 2014 y 2020, Conanp ejecutó con 10 millones de dólares el proyecto conocido como Resiliencia, centrado en 17 ANP, y que derivó en la elaboración de nueve programas de adaptación al cambio climático y cuatro de manejo. Pero no hay evidencia de su influencia en el mejoramiento de la resiliencia climática, al menos en las áreas de Quintana Roo, y el reporte final del proyecto no aborda la etapa de ejecución.

Asimismo, en 2024 el Fondo para el Medio Ambiente Mundial aprobó 18,5 millones de dólares para el manejo mejorado de cinco áreas protegidas terrestres y cuatro marinas, pero la ejecución inició meses atrás.

La carencia de planes persiste, aunque en 2016 la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación no vinculante en contra de Conanp sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en ANP y su relación con el respeto a varios derechos humanos.

Esta ausencia perjudica, según la conclusión del organismo, los derechos a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, respecto a la protección, uso y beneficio de su propiedad colectiva.

Para Julia Carabias, la primera secretaria (ministra) de Medio Ambiente de México (1994-2000), el problema envuelve no solo la preparación de planes, sino también su aplicación.

”Es un asunto de una mejor gestión. Las prioridades deben ser decisiones basadas en ciencia, garantizar una administración eficaz, aplicación y elaboración de programas, presupuesto suficiente, atención a las necesidad de los dueños de la tierra y esfuerzos colectivos coordinados”, resumió la ahora académica de la Facultad de Ciencias de la Unam.

Y esta situación rebota en estados como Quintana Roo.

El paraíso perdido

Fabiola Sánchez, otra residente de Puerto Morelos apunta a un modelo de desarrollo que no considera la reducción de emisiones contaminantes y el consiguiente avance del cambio climático, con impactos locales.

“Es como cuando las defensas están bajas y te da gripa, te recuperas y te vuelves a enfermar. Hace más larga la recuperación. La problemática ambiental no tiene fecha de caducidad ni color político”, explica a IPS.

Ello, aunado a limitaciones institucionales, como falta de personal, presupuesto y voluntad política. “Es más falta de capacidad administrativa para moverse más rápido. Se ve la falla del sistema institucional para dar seguimiento a los problemas ambientales”, añade.

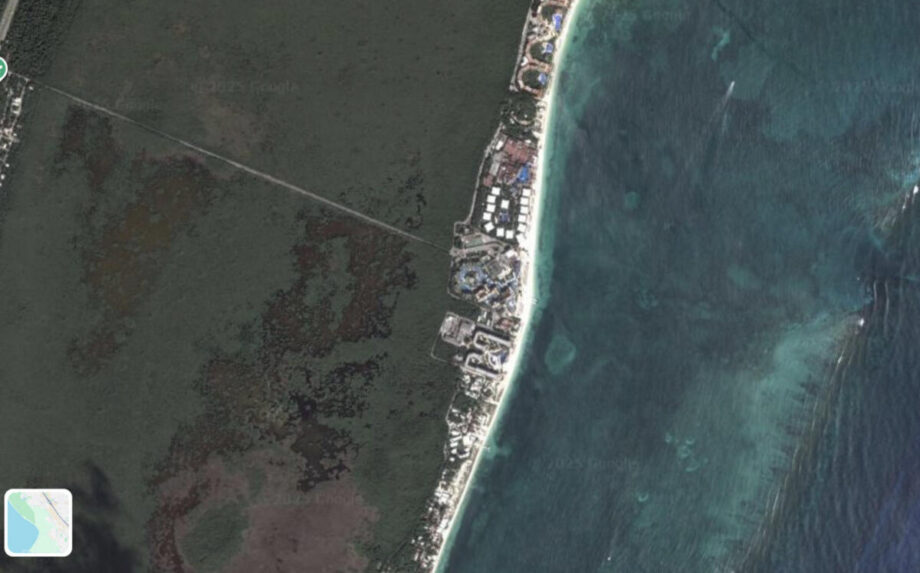

Imágenes satelitales consultadas por IPS muestran el avance de la hotelería en la franja costera que conecta Puerto Morelos con Cancún, ambos en la Riviera Maya, sobre el mar Caribe. Si hace 20 años esas construcciones eran escasas, hoy son más visibles.

Guadalupe Velásquez, integrante del colectivo Manos Unidas por Puerto Morelos, que lucha por el cuidado ambiental del pueblo, cuestiona la creación de una ANP sin los instrumentos necesarios para su manejo, lo que contribuye a las deficiencias, situación potenciada por el boom inmobiliario que interrumpe el fluido hidrológico entre el manglar y los corales, con consecuencias negativas para ambos.

“Los hoteles bloquean la interacción entre el humedal y la laguna. Son importantes puntos de descarga de agua interrumpidos. Entonces, ya no hay cantidad ni calidad de agua. Las autoridades han hecho oídos sordos”, dice.

En 2024, Quintana Roo recibió casi 21 millones de visitantes, el segundo destino más popular del país detrás de Ciudad de México. Puerto Morelos, con 27 000 residentes permanentes, atrajo 968 536.

Dependiendo de los puntos vulnerables, la infraestructura y los hoteles corren riesgo de inundación.

Un humedal es como un filtro y traslada agua que ayuda a producir nutrientes de pastos marinos y alimento para peces y algas, y acumulan el agua durante las tormentas y la liberan cuando éstas amainan. Los arrecifes reducen la fuerza de las olas en condiciones normales y tormentas, y así protegen la línea de costa y previenen la erosión de la playa.

En el área de manglares habitan mangle rojo (Rhizophora mangle), blanco (Laguncularia racemosa), negro (Avicennia germinans), botoncillo (Conocarpus erectus), varias especies de iguanas y lagartijas, así como el jaguar (Panthera onca) y variedades vegetales endémicas, como el granadillo (Platymiscium yucatanum).

En los arrecifes viven hierba de tortuga (Thalassia testudinum), pastos marinos, corales y tortugas.

Wilberto Antele, subdirector de flora y fauna de Manglares de Puerto Morelos, subraya “los esfuerzos realizados” en la ANP, como vigilancia, monitoreo y el trabajo con sus habitantes, pero reconoce la necesidad de recursos financieros, de personal de vigilancia y de monitoreos biológicos.

“El trabajo es demasiado y lo más importante es trabajar con los aliados del parque. La población es muy consciente de que sus medios de vida dependen del arrecife. Hay muchos intereses económicos, muchas visiones del desarrollo, y eso moldea cuáles sitios se conservan y cuáles no. Todo tiene un límite y esos límites se están visibilizando en los últimos años”, dijo a IPS y reconoció que la amenaza principal es el cambio de uso de suelo (deforestación).

Emilio Godoy / IPS

Puerto Morelos ya sufre las secuelas de la catástrofe climática, como la subida del nivel del mar, el aumento de la temperatura marina e impacto sobre corales.

Desde 2018, la zona del Caribe mexicano ha experimentado episodios de blanqueamiento coralino y de enfermedad de pérdida de tejido coralino pétreo que coincidieron con alzas de temperatura en 2022 y 2024, ocasionando que se pelen y queden indefensos. En 2024, el blanqueamiento golpeó a los corales sobrevivientes de incidencias similares.

De un monitoreo de 70 sitios, Arrecifes Saludables para Gente Saludable, una red científica de los países del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), halló en su reporte de 2024 que una quinta parte estaba en estado crítico en México, más de un tercio, en condiciones pobres; otro tercio, en estado regular, y solo 9%, en buen estado. La cadena, la segunda mayor del mundo, se extiende sobre 1000 kilómetros por México, Guatemala, Belice y Honduras.

A pesar de esta situación, México no ha presentado reportes actualizados sobre el estado de estos entornos desde 2018.

Para paliar este escenario, el gobierno estadual contrata desde 2019 el Seguro Paramétrico para la Protección y Conservación de Arrecifes y Playas de Quintana Roo, diseñado para cubrir los arrecifes y las playas en el Caribe mexicano contra huracanes con velocidades superiores a 185 km/hr.

En 2020, recibió 440 000 dólares por los daños del huracán “Delta” y en 2024, 850 000 por el paso de “Beryl”.

El gobierno invirtió este año en la póliza unos 3,6 millones de dólares y que toma en cuenta la velocidad del viento, el área donde pega la tormenta y la compensación, en función de los daños en el área afectada. El gobierno de Quintana Roo ha etiquetado los recursos captados para la restauración de coral, pero sus resultados toman años.

Por si no fuera suficiente con las tormentas y huracanes que azotan la costa caribeña, desde hace más de 10 años enfrenta el arribo creciente de sargazo, un alga proveniente del Atlántico frente a África, que se alimenta a su paso de la materia orgánica presente en el agua.

Durante su aparición este 2025, entre marzo y agosto, la Secretaría de Medio Ambiente indica un aumento de 60 % en comparación con 2024.

Hasta ahora, se conocen solo algunos de sus efectos ecológicos y sociales, como la erosión de las playas, la eutrofización de las aguas costeras, la alteración de los ecosistemas de manglares, los riesgos para la vida humana y las amenazas para el turismo y la industria pesquera.

Pero aún hay muchos aspectos desconocidos.

“Los arrecifes están expuestos a muchos factores de estrés y daño, que son difíciles de separar. El lixiviado del sargazo mata las larvas de coral y afecta al desarrollo de sus embriones. En las zonas costeras se han registrado casos de corales y pastos marinos muertos. Pero necesitamos comprender mejor cómo está afectando a la pesca, por ejemplo”, explica la bióloga Rodríguez, experta en vida marina y una de las pocas especialistas mexicanas en sargazo.

Si el alga afecta a los arrecifes, esto podría implicar una reducción del hábitat de los peces y una disminución de las capturas. Pero hasta ahora no hay pruebas de esa cadena en México.

Al flotar y pudrirse, el sargazo tapa el sol, quita oxígeno a los corales y los debilita, y así los deja más vulnerables a gérmenes.

La isla de la fantasía

Isla Mujeres, a unos 20 kilómetros de Cancún, no está libre de tales situaciones.

A simple vista, todo es espectacular: el agua de color turquesa, pastos marinos. El visitante llega a la ínsula, que tenía 22 686 habitantes en 2020, a través de un ferry desde Cancún, en un trayecto de unos 20 minutos. La localidad recibió 284 687 turistas en 2024, lo que la convierte en una de las áreas naturales más populares del país.

Gisela Maldonado, de la consultora Kanantic, sopesa el cuidado ambiental frente a fenómenos que rebasan a las autoridades, como el agua más caliente y la subida del mar.

“El municipio poco puede hacer y no importa cuántos instrumentos hay, si no se van a aplicar”, comentó a IPS la especialista quien pasa buena parte de su vida laboral en la ínsula. “El sitio depende del turismo y la pesca. Pero ya enfrenta vicisitudes. Los pescadores se quejan de baja en la captura de langosta”, como en Puerto Morelos, aseguró.

Para miles de visitantes, una gran atracción es el arrecife, parte del SAM, para bucear y apreciar su belleza. Pero esa gran afluencia de turistas tiene un impacto negativo en la isla, ya que generan basura, plásticos de un tipo u otro y residuos líquidos.

La isla, de unos ocho kilómetros de largo y casi uno de ancho, alberga especialmente especies de manglares, corales y langosta (Panulirus argus).

La influencia futura de la catástrofe climática puede ser considerable. La subida de un metro en el nivel del mar anegaría 35 hectáreas, equivalentes a 6,6 % de su territorio, y perjudicaría a 832 personas. Con tres metros, la pérdida superaría el cuarto de superficie (147 hectáreas).

A pesar de la urgencia, de ocho de las 11 medidas estipuladas en el Programa de Adaptación al Cambio Climático del Corredor Isla Mujeres-Puerto Morelos, no hay evidencia puntual de su aplicación, una aparece a medias y dos cumplidas. Esta falta de acción siembra dudas sobre el futuro de ANP ya existentes y las por crear.

Desnudez

En el corazón de Cancún, la Laguna de Nichupté es una cápsula entre la mancha urbana y la fila de hoteles pegada al mar. El Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, de 4257 hectáreas, tiene un rol crucial como defensa costera, pero enfrenta amenazas por su ubicación dentro de la ciudad. Su resiliencia depende de su conservación legal y restauración hidrológica.

El ecosistema, poblado por manglares y cocodrilos, se encuentra en una condición de moderada a pobre debido a la perturbación, y presenta una vulnerabilidad moderada por el impacto de las tormentas y la subida del mar.

En la ciudad, que tenía 934 189 habitantes en 2020, solo quedan parches de manglares, sobrevivientes de la construcción depredadora y sus testigos inmóviles que, si un día milagrosamente hablaran, gritarían cómo los trozaron para hacer sitio a casas, hoteles y calles.

A pesar de la situación consabida y que Conabio ha emitido alerta total por las amenazas al ecosistema, el gobierno federal perfora la laguna desde 2022 con los pilotes de un puente vehicular, de casi nueve kilómetros de largo y que afecta los linderos de la ANP, para conectar la ciudad con la franja hotelera.

La evaluación de impacto ambiental reconoce migración y muerte de especies, así como pérdida de superficie, manglar y fragmentación del hábitat.

Demandas

Ante la situación apremiante de las ANP, el pescador Sánchez pide mayor vigilancia de las autoridades. “Se necesita una revisión integral para refocalizar todas las actividades”, plantea.

Fabiola Sánchez, residente de Puerto Morelos, solicita más interés en la comprensión de los fenómenos naturales del lugar y los derechos de la ciudadanía. “Hay que apretar a las tuercas. El mar no es alberca, fluye, va, viene. Lo que pasa del punto A al D de la ANP va a tocar puntos fuera del polígono. Es una visión reduccionista que asume que las ANP son islas aisladas”, señala.

El funcionario Antele considera que herramientas como el plan de ordenamiento territorial sirven para una mejor protección de las áreas. “Va a ser la base jurídica para frenar construcciones. Los esfuerzos son en pro de los servicios ecosistémicos y conservación”, asegura.

Para la bióloga Rodríguez, una solución pronta no aparece en el horizonte, pues urgen determinación y mayor presupuesto.

“Las estrategias no se aplican. Hay montón de reuniones y no pasa nada. En eso nos quedamos, en reuniones, documentos, estrategias. Pero nos quedamos cortos en la instrumentación. Hay pocas acciones de mitigación”, señala, frente a los retos de la meta 30×30.

IPS elaboró este artículo con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

ED: EG