MÉXICO – El ejido zapoteco de San Pedro Comitancillo logró mantener a raya la instalación de un parque fotovoltaico para la generación de hidrógeno verde en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Pero su edificación en una zona cercana representa una amenaza para sus recursos.

“El calor que vaya a generar la planta puede afectar (el territorio). El calor sofocante que nos iban a provocar los espejos nos iba a dejar desérticos. Nos preocupa también la situación del agua de pozos”, una de las fuentes de la comunidad, señaló a IPS Juan Cabrera, expresidente del comisariado ejidal, desde San Pedro Comitancillo, a unos 700 kilómetros al suroeste de Ciudad de México.

Cabrera, del pueblo indígena zapoteco como el resto de los ejidatarios, dirigió entre 2022 y enero de este año ese ejido, que en México es una fórmula jurídica que establece la propiedad social de uso colectivo de la tierra otorgada en usufructo por el Estado, para el uso comunitario o parcelamiento entre sus miembros.

“El calor que vaya a generar la planta puede afectar (el territorio). El calor sofocante que nos iban a provocar los espejos nos iba a dejar desérticos. Nos preocupa también la situación del agua de pozos”: Juan Cabrera.

El megaproyecto multi energético impulsado por la compañía Helax contempla una planta solar, otra eólica, una desaladora de agua de mar y una planta de hidrógeno verde, destinado principalmente a la exportación.

La central solar Helax generará 2,5 gigavatios (Gw) y se ubicará a un kilómetro del ejido, por lo que no queda exento de impactos potenciales. Además, la planta eólica aportará 1,2 Gw y cuya localización aún no está definida. El sistema constará también de una instalación de electrolitos de 2,1 Gw para producir 900 000 toneladas anuales de amoníaco verde.

Mediante la electrólisis, se separa oxígeno e hidrógeno y queda vapor de agua. Pero el proceso requiere de grandes cantidades de agua. La producción del volumen de hidrógeno requiere de unos 1,91 millones de metros cúbicos por hora de agua anuales.

Helax pertenece a fondos de inversión privados administrados por la danesa Copenhagen Infrastructure Partners, especializada en proyectos de energía renovable y de transición energética a fuentes menos contaminantes.

El ejido está situado en el municipio homónimo, con la mayoría de su población del pueblo indígena zapoteco. Tiene 504 titulares de 8700 hectáreas, y se abastece de dos manantiales que se verían afectados por el rechazado parque fotovoltaico.

En 2020, Oaxaca tenía 4,13 millones de habitantes, de los que la mitad vivía en zonas rurales y un tercio se identificaba como indígena. El país tiene 68 pueblos originarios, que suman unos 23 millones de los 130 millones habitantes del país y Oaxaca alberga al menos 13 de esos pueblos indígenas, uno de ellos el zapoteco.

Organización

La educación y campañas informativas han sido fundamentales en el ejido para enfrentar el plan. El ejido cuenta con el Centro Universitario Comunal Ndaniguia (Comitancillo, en zapoteco).

“Hemos organizado foros sobre el cuidado del agua y de ahí han surgido informaciones y manifestaciones vertidas a la comunidad. Exigimos consulta libre, previa e informada”, relató Cabrera, maestro jubilado casado y padre de dos hijos y dos hijas

La planta fotovoltaica, cuya construcción tomaría tres años, demandaba 3075 hectáreas para los paneles, con una cuota de pago anual de unos 1250 dólares por hectárea, por un lapso de 25 años, y la consecuencia de pérdidas agrícolas que amenazan su seguridad alimentaria y sus medios de vida.

“Se trata de procedimientos perfectibles, pero tenemos la convicción que cuando son conducidos por las comunidades interesadas o potencialmente afectadas, éstos se desarrollan de mejor manera”: Guillermo Torres.

“La mayor parte nos dedicamos al campo. ¿Cómo íbamos a conseguir nuestros alimentos? Seríamos consumidores, no productores, la muerte en vida. Ni siquiera iba a ser energía para nosotros”, subrayó Cabrera, quien se dedica al cultivo de una parcela de nueve hectáreas.

Las familias del ejido cultivan ajonjolí, cuya mayoría exportan a Japón y China; flor de jamaica, sandía, milpa, el tradicional sistema que incluye maíz, frijol y calabaza. También se dedican a la cría de ganado.

Otra preocupación local era una hipotética fuga de hidrógeno, sobre lo cual la empresa nunca respondió.

Ante la negativa de San Pedro Comitancillo, la empresa adquirió tierras en el vecino municipio de Asunción Ixtaltepec, donde está en construcción un parque industrial sobre 234 hectáreas.

El megaproyecto forma parte de los 100 parques industriales que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024, fomenta, cinco de ellos en Oaxaca y cinco en Veracruz, en la costa atlántica, ya adjudicados a firmas privadas.

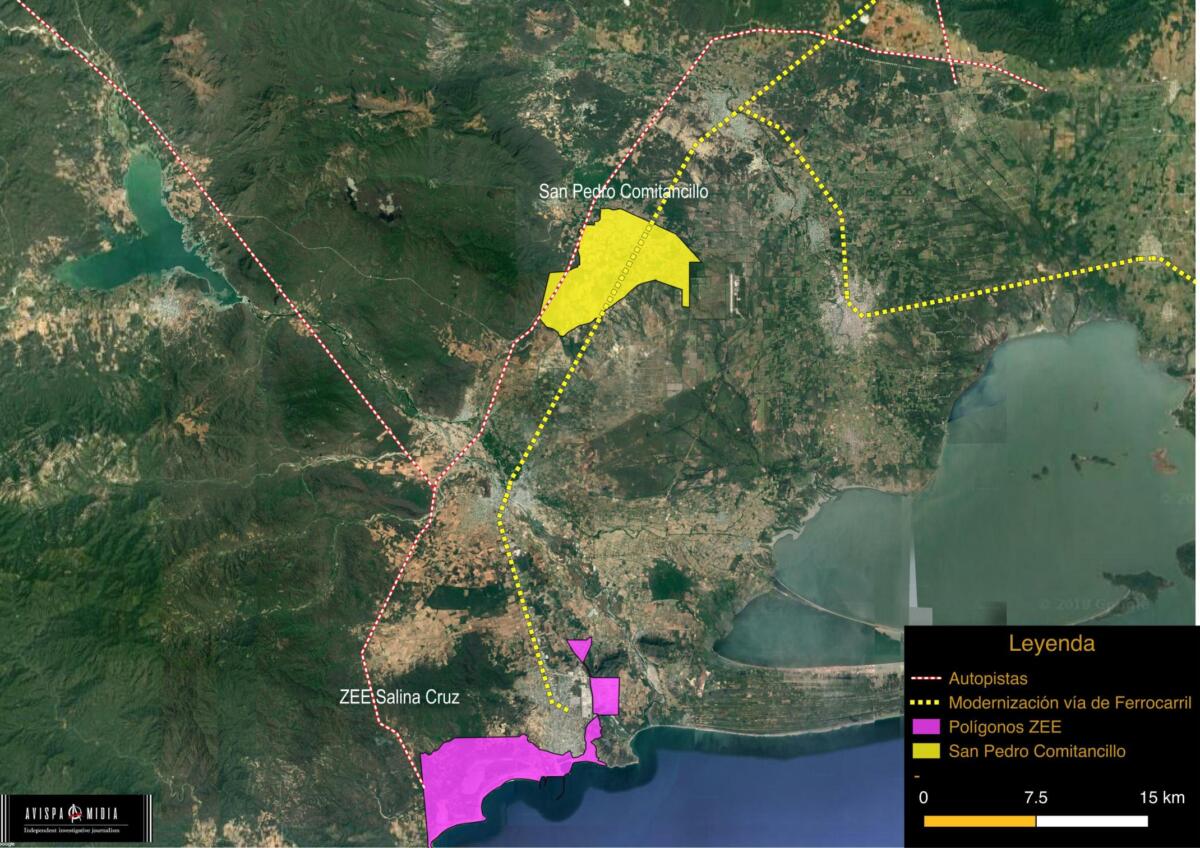

Los 10 parques forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta el Pacífico con el Atlántico.

El CIIT incluye también la renovación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, en el Atlántico, conectados mediante el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en reconstrucción, y el tendido de un gasoducto. Los parques buscan atraer industrias de microprocesadores, movilidad eléctrica, dispositivos médicos, agroindustria, energías limpias, metales y petroquímica.

Para Fidel Cruz, otro ejidatario de San Pedro Comitancillo, las circunstancias encierran un reto muy grande.

“Estamos en el paso obligado de la vorágine del proyecto. Nos preocupan los antecedentes de otros megaproyectos que el gobierno ha impulsado. Esta tierra nos da el sustento para nuestras familias y que una empresa quiera arrasar con eso, nos habla de la extinción de la vida, de nuestra gente, de nuestro sentir”, dijo a IPS.

Paternalismo

Desde 2019, el gobierno mexicano ha emprendido una serie de megaproyectos que involucran zonas indígenas y cuyas consultas han sido cuestionadas tanto por los propios afectados como organismos de derechos humanos mexicanos e internacionales.

El CIIT, dependiente de la Secretaría (ministerio) de Marina (Semar) y el gubernamental Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, efectuaron consultas indígenas en la región que no satisficieron a la población.

De hecho, el gobierno procedió con el desarrollo de las obras sin tener el consentimiento de los grupos. Por ejemplo, en julio de 2023 ya había efectuado declaratorias y convocatorias para los parques industriales, a pesar de que los procesos de consulta estaban en marcha.

Y en diciembre de ese año, Helax firmó un memorando de entendimiento con el CIIT y Semar.

Para Guillermo Torres, abogado del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), los procesos de consulta se desarrollan de manera inadecuada, a partir de la información previa al diseño del proyecto incompleta, y cuando ya existen permisos de generación eléctrica y de construcción, así como autorizaciones ambientales y concesiones otorgadas.

“Se trata de procedimientos perfectibles, pero tenemos la convicción que cuando son conducidos por las comunidades interesadas o potencialmente afectadas, éstos se desarrollan de mejor manera”, explicó a IPS.

Por el contrario, añadió, “al comenzar un proceso con este tipo de violaciones, se traducen en una serie de irregularidades posteriores que pesan fundamentalmente” en la situación interna de las comunidades o procesos de estigmatización y criminalización contra los defensores del territorio.

ProDesc ha apoyado legalmente lucha de comunidades afectadas por parques eólicos en Oaxaca y ahora asesora a la empresa comunitaria indígena Anaa Witsukj, que aglutina a más de 1000 productores de limón persa de 54 comunidades de la zona y a la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó incentivos fiscales para instalarse en un parque industrial.

Las consultas indígenas están estipuladas en México, como signatario del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, conocido como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y vigente desde 1991.

El Convenio 169 ha sido la base de esas consultas hasta ahora, porque México carece de una jurisdicción específica para ellas.

El actual marco legal favorece el desarrollo de proyectos por sobre procesos de consulta, especialmente por la falta de adecuación de leyes internas a tratados internacionales firmados por México, entre ellos el Convenio 169, y que establecerían estándares más estrictos.

En octubre de 2024 entró en vigor una reforma constitucional que garantiza derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, pero aún carece de ley específica y reglamento.

También le pueden interesar:

Al nuevo plan económico de México le falta energía

El corredor interoceánico mexicano necesita agua

Protección para pueblos indígenas camina entre obstáculos en México

Ante la situación, los pueblos originarios demandan inclusión y reparto justo de beneficios, más allá de la creación de empleo y obras sociales ofrecidas por el gobierno.

“Nos pintan bonito de que los beneficios van a ser permanentes, pero es una gran mentira. No hay tal beneficio”, lamentó el excomisariado Cabrera.

Cruz, por su parte, pidió atención a las necesidades locales. “Hemos propuesto ollas de captación de agua, que es un tema muy importante”, sin que las autoridades escuchen, planteó.

Para el abogado Torres, la reforma constitucional ofrece rendijas, pero los megaproyectos gubernamentales son una amenaza para los derechos indígenas.

“Si la participación no se asegura, es que estas buenas intenciones no pasan más allá del discurso. No necesariamente ocurre que la inversión se traduzca en mejoramiento de calidad de vida de comunidades”, señaló.

Por ello, cualquier tipo de proyecto, modelo de desarrollo o política pública que impacte a las comunidades debe centrarse en la participación y liderazgo de comunidades a quienes busca beneficiar, “porque de otra manera no van a resultar efectivas”, concluyó.

ED: EG