PUYO, Ecuador – Hace más de 20 años, Nantu Canelos tuvo una visión. El líder indígena achuar vio en sueños cómo las cabañas de Sharamentsa, su comunidad, brillaban durante la noche, rodeadas por la vegetación de la selva amazónica de Ecuador. Las imágenes llegaron a su mente durante el ritual de la wayusa.

Cada mañana, antes del amanecer, los achuar toman esta bebida tradicional hecha de una planta local que ayuda a interpretar sus sueños. Creen que en ellos está el futuro de sus comunidades.

![]()

Sharamentsa, ubicada en la provincia amazónica y noroccidental de Pastaza, cerca de la frontera con Perú y con su capital Puyo, tiene alrededor de 100 habitantes y está rodeada por algunas de las mayores reservas de petróleo de Ecuador.

Durante más de 40 años, los achuar, una de las 11 nacionalidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana, han estado abogando por detener la extracción petrolera, que ha devastado grandes extensiones de la selva.

Pero incluso mientras luchaban contra los combustibles fósiles, la gasolina era su única opción para iluminar sus hogares y alimentar los barcos. Esta zona tiene la cobertura eléctrica más reducida del país.

Canelos no sabía que estas imágenes iban a alumbrar el camino para que el territorio de los achuar se convirtiera en el centro de una revolución solar. Ahora, los paneles solares instalados en cuatro comunidades, de dos provincias amazónicas, están haciendo que la visión de Canelos se materialice.

La energía solar está dando forma a su vida diaria, desde cómo llegan al trabajo hasta cómo se conectan con el mundo más allá del Amazonas.

Una nueva forma de transporte

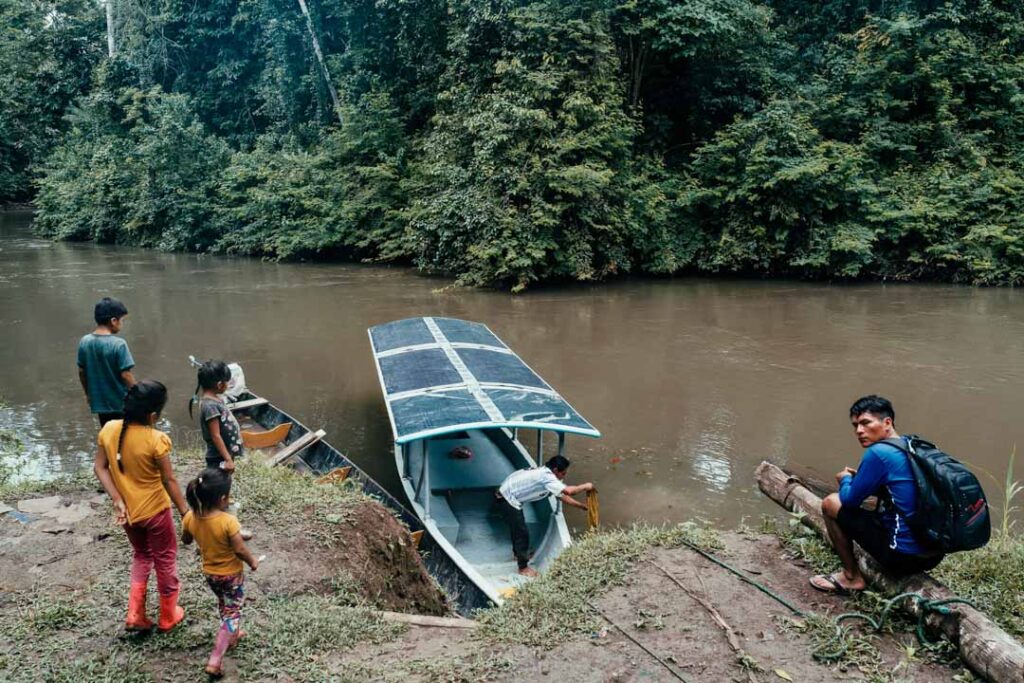

En esta comunidad ubicada en el medio de la selva, los ríos son las carreteras. Los “Peque peques”, las pequeñas embarcaciones propulsadas por gasolina, anuncian su llegada desde varios kilómetros de distancia.

Ahora el ruido está desapareciendo. Cada vez es más común el silencioso deslizamiento de los barcos solares. Estas embarcaciones se mueven lentamente y no dejan rastros de gasolina en el agua, otra ventaja para las comunidades que dependen del río para beber, bañarse y preparar alimentos.

Cargados con paneles en sus techos, cuatro embarcaciones circulan ahora por 12 comunidades achuar cercanas a la frontera con Perú.

Kara Solar , una organización sin fines de lucro que promueve la energía solar en esta región, entregó los barcos a los habitantes de estas zonas, para que ellos se encarguen de construirlos, repararlos y operarlos.

La organización, que se financia con donaciones externas, quiere añadir 10 barcos más en los próximos dos años.

Todos los sábados, Domingo Mukucham lleva pasajeros de ida y vuelta desde Wichimi, otra pequeña comunidad achuar de 43 familias en lo profundo del bosque, hasta el puerto de Nunkui en Taisha, la ciudad más cercana.

Antes, la gente tenía que pagar 10 dólares por un viaje en ‘peque peque’ o caminar siete horas para llegar. El paseo en el barco solar, llamado wampi, corvina en achuar, dura cuatro horas y es gratuito.

Esto ayuda a que los presupuestos familiares duren más. Las madres pueden recoger los bonos del gobierno en Taisha y vender plátanos y yuca, o comprar medicinas y ropa para sus hijos.

Los niños ahora tienen una forma segura de llegar a la escuela. Antes, tenían que cruzar un puente colgante. Cuando llovía se cubrían con grandes hojas de plátano, aunque el mayor riesgo era caer al río.

Ahora, el número de niños que asisten a la escuela desde comunidades cercanas se ha más que duplicado, dice Nella Atamain, profesora de matemáticas, literatura y arte en la escuela.

Electricidad para las escuelas

Durante años, la Unidad Educativa Las Tunas, en Kapawi, una comunidad Achuar a 30 minutos de Wichimi en avión, tuvo computadoras, pero no electricidad para operarlas. La única forma de obtener electricidad en la mayoría de estas comunidades es mediante generadores de gasolina.

Mantener uno durante unas dos horas al día puede costar hasta 100 dólares al mes, un lujo inasequible para familias que sobreviven con un ingreso mensual promedio de 90 dólares. La provincia de Pastaza, donde se encuentra Kapawi, es una de las más pobres de Ecuador, con más de 60 % de sus residentes viviendo con menos de tres dólares al día.

Pero el año pasado, armados con taladros y cables, un grupo de técnicos Achuar conectó la escuela a paneles solares donados por Kara Solar. La tecnología satelital, también alimentada por el sol, alimenta una red inalámbrica.

Ahora los estudiantes hacen sus tareas en las computadoras e investigan otras culturas alrededor del mundo. Quienes están próximos a graduarse ya están utilizando las nuevas herramientas para aprender cómo promover el turismo en su comunidad.

Además de matemáticas y ortografía, Luis Mukucham, el director de la escuela, quiere ofrecer una nueva materia para enseñar a los niños sobre la energía solar y cómo aprovecharla. “Quiero que los jóvenes Achuar se interesen en hacer paneles y baterías e incluso un robot”, cuenta.

Los nuevos paneles también alimentan la casa de Bernabé Aragón, un profesor que compraba gasolina para que los estudiantes y sus padres tuvieran un lugar donde cargar sus electrónicos y navegar por la web. Ahora puede ofrecer eso gratis.

“Quiero enseñarles sobre informática, sobre tecnología y el uso correcto de Internet, que es muy importante”, explica mientras imprime exámenes escolares con su nueva electricidad solar.

Una economía solar

Antes, los jóvenes que se quedaban en sus comunidades se dedicaban a cultivar la tierra. Los que no querían esa vida, salían a las ciudades en busca de trabajo. Ahora los paneles solares están abriendo otras opciones.

En el Centro Solar Kapawi, una estructura abierta con vistas al río Pastaza, 20 paneles solares alimentan una docena de tomacorrientes sujetos a columnas de bambú. Allí técnicos como Óscar Mukucham pueden recargar y realizar talleres de electricidad.

Cuando era niño, Mukucham, que ahora tiene 23 años, tuvo visiones de barcos solares moviéndose por el río. Ahora enseña a otros cómo mantenerlos, pese a la humedad de la Amazonía.

Otros, como Canelos, han encontrado un mercado para esta experiencia más allá de Ecuador. Canelos ha impartido talleres virtuales y presenciales en Perú, Brasil y Suriname.

La energía solar también está impulsando el ecoturismo. El Kapawi Ecolodge, hotel administrado por la comunidad, cuenta con 64 paneles que iluminan 10 cabañas, el comedor y otras instalaciones del hotel durante las 24 horas del día.

Los barcos solares son tan silenciosos que son ideales para excursiones por la naturaleza: no ahuyentan a los delfines ni a los pájaros.

Una ventana al mundo

Junto con las casas y los barcos, el sol ahora alimenta los teléfonos móviles, proporcionando a los residentes una ventana al mundo.

Mientras que antes cada carga costaba dinero (y la contaminación de los generadores de gasolina), los residentes de Kapawi ahora pueden cargar gratis. Envían mensajes de texto a familiares de otras comunidades o descargan tutoriales para aprender nuevas habilidades, por ejemplo, sobre cómo convertirse en mejores técnicos.

El día después de que se instalara Internet en Kapawi, Elena Gualinga, de 31 años y madre de cuatro hijos, aprendió a descargar películas en su teléfono celular. Aragón, el maestro de la escuela, le mostró los mejores sitios web y la ayudó a crear una cuenta de Facebook.

En Sharamentsa, a 30 minutos en barco desde Kapawi, Luciano Peas capitanea el Tapiatpia, o pez eléctrico, el barco solar de su comunidad. Todas las noches, se conecta al Internet, que se alimenta de electricidad solar, para aprender inglés en línea y así poder interactuar mejor con los turistas.

La comunidad cuenta con una radio alimentada por energía solar, que utiliza para comunicarse con los pueblos cercanos y con Puyo, la capital de la provincia. Esto ayuda a llamar rápidamente a aviones en caso de emergencias o invitar a otros pueblos a eventos deportivos.

La vida después del anochecer

Antes de la energía solar, las comunidades quedaban completamente a oscuras después de las 18:00. Extender el día y evitar la oscuridad era costoso, ya que los residentes tenían que transportar combustible, linternas y baterías en botes.

Ahora, tal como en el sueño de Canelos, cada una de las 28 cabañas de Sharamentsa está iluminada por luces solares, donadas por Nia Tero , otra fundación extranjera sin fines de lucro que trabaja en la Amazonia.

Las pequeñas lámparas solares blancas permiten que el pueblo disfrute al menos cuatro horas más después de la puesta del sol.

Las lámparas ahora brillan en áreas comunes, como la cancha de voleibol, para evitar encuentros con serpientes, que antes eran algo común. Los residentes cocinan juntos y comen más tarde por la noche, incluso utilizan parlantes, conectados a la luz solar, para poner música en sus fiestas.

Para Canelos, las lámparas y paneles permiten una visión más amplia: alimentar el Amazonas sin marcarlo con carreteras y postes. La energía solar los conecta con el mundo que hay más allá de su hogar, al tiempo que les ayuda a difundir sus tradiciones.

«No podemos hablar de lucha contra las actividades extractivas si estamos consumiendo combustible», afirma. “Así como el sol hace posible la vida en el planeta, también permite a los Achuar mantener viva su cultura”, añade.

Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

RV: EG