La disímil postura de los países americanos en torno de la producción y el uso de cultivos transgénicos amenaza con obstaculizar el proceso continental de liberalización comercial.

La justicia de Brasil y el parlamento de Paraguay dictaron normas contra el cultivo de productos transgénicos. La decisión, además de constituir una declaración de principios, abre para la agricultura de esos países el mercado europeo, reticente al consumo de esos vegetales.

Mientras, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay integran, junto con Australia, el Grupo de Miami, favorable a la producción y el comercio de organismos genéticamente modificados (OGM).

La manipulación genética —introducción de genes de una especie en los cromosomas de otra— permite el desarrollo de vegetales resistentes tanto a plagas como a plaguicidas, así como mejora su apariencia y prolonga su periodo de maduración.

Estos avances científicos permitirán derrotar el hambre en el mundo al reducir los costos de producción y mejorar las cosechas, arguyen sus defensores.

El científico belga Marc Van Montagu, pionero en el desarrollo de OGM, justificó su producción en «el crecimiento de la población en el mundo en desarrollo, que debe producir su alimento para no depender políticamente» de los países ricos.

Sin embargo, a 75 por ciento de los consumidores europeos «no les gustan los transgénicos», admitió Montagu en noviembre, al abrir el Congreso Latinoamericano de Semillas que reunió a delegados de 24 países y a empresarios en el balneario uruguayo de Punta del Este, ubicado a 140 kilómetros de Montevideo.

La resistencia europea se debe a «razones culturales, políticas y político-económicas», que ocasionaron una «histeria anticiencia», dijo al diario uruguayo El País Juan Kiekebusch, gerente de Investigación en la filial argentina de la firma transnacional suiza Novartis.

Pero ambientalistas, grupos de consumidores y 74 gobiernos consideran que la inocuidad de esos productos aún no está comprobada, y señalan que su cultivo pone en peligro la biodiversidad, debido a la volatilidad del polen y a su uso como alimento por animales silvestres.

El Grupo de Miami dice que quienes proponen la prohibición de la producción y el comercio de transgénicos favorecen a la Unión Europea, que protege su agricultura con grandes subsidios.

Los 74 países que rechazan los transgénicos y el Grupo de Miami se enfrentaron en enero en Montreal, Canadá, donde se aprobó el Protocolo de Bioseguridad, que regula el comercio internacional de transgénicos.

Este convenio, perteneciente a la Convención sobre Diversidad Biológica firmado en 1992, recoge el principio de precaución, según el cual los países deben comunicar a la comunidad internacional si están dispuestos a aceptar importaciones de OGM.

Los embarques que contengan transgénicos deben estar identificados de manera clara y detallada por los países de origen, según el Protocolo, hoy abierto a la firma de los países parte de la Convención.

El documento establece también la obligación de etiquetar los productos ofrecidos al público que contengan OGM.

El comercio agrícola es uno de los principales motivos de conflicto en las negociaciones para conformar el Area de Libre Comercio de las Américas.

El proceso, impulsado por Estados Unidos, tiene el objetivo de alcanzar en 2005 una zona de libre comercio en el continente, con excepción de Cuba.

Las diferencias entre los países sobre la liberalización del cultivo, comercio internacional y venta al público de transgénicos amenaza con convertirse en un obstáculo para esa apertura.

La coordinadora de la Red por una América Libre de Transgénicos, Elizabeth Bravo, dijo a IPS que Estados Unidos pretende colocar en el resto de América su sobrante de transgénicos, incluso como ayuda alimentaria.

Entre 1998 y 1999, las ventas estadounidenses de soja transgénica a la Unión Europea cayeron de 11 millones a seis millones de toneladas, y las de maíz de dos millones a 137.000 toneladas, informó la organización ambientalista Worldwatch Institute.

Activistas latinoamericanos comienzan a presionar contra los OGM. Bravo, cuya Red reúne a grupos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, exhortó a los agricultores latinoamericanos a rechazar los transgénicos y a apelar a la rica biodiversidad de la región.

Estados Unidos es el primer productor y consumidor mundial de OGM. La mitad de la soja y un tercio del maíz producido en ese país en 1999 eran transgénicos.

También grandes firmas de biotecnología con su matriz en Estados Unidos, como Dow Chemical, Monsanto, DuPont y Pioneer Hi- Bred, comercializan semillas transgénicas.

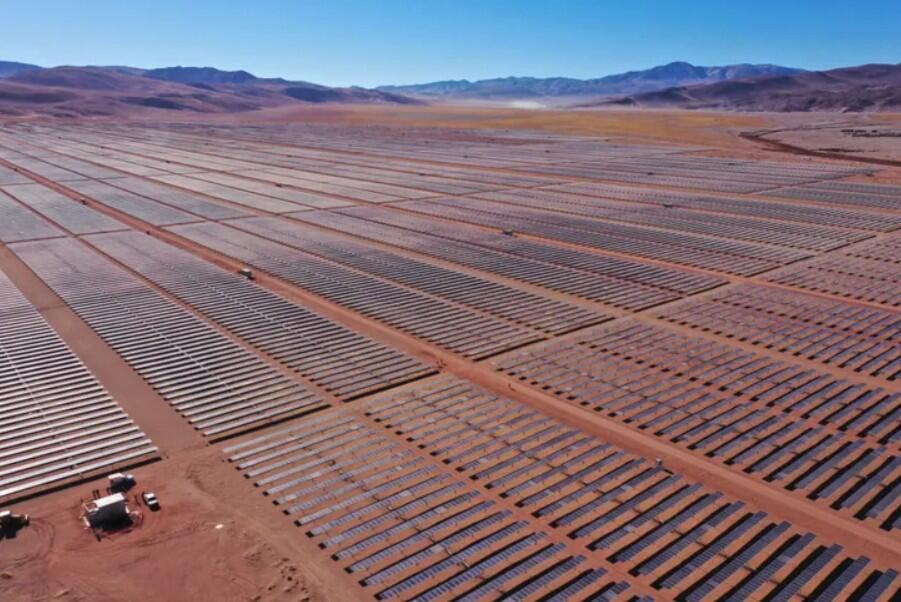

En Argentina, tercer productor mundial de soja, las variedades transgénicas ocupan 90 por ciento de las 10 millones de hectáreas cultivadas de esa especie, en especial la variedad resistente al plaguicida glifosfato desarrollada por Monsanto. En México, los cultivos de OGM ocupan 100.000 hectáreas.

Por su parte, el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, se mostró este año dispuesto a acelerar la autorización de esos cultivos, por entender que «en ellos está el futuro de la alimentación en el mundo». En ese país ya se cultiva soja y la siembra de maíz está en trámite de autorización.

Lo contrario ocurre en Brasil, segundo productor mundial de soja detrás de Estados Unidos, donde una sentencia judicial, a raíz de un juicio entablado por el Instituto de Defensa al Consumidor (IDEC) y la organización ambientalista Greenpeace Internacional, mantiene bloqueada la liberalización de la siembra de transgénicos.

Una ley prohibió en Paraguay, otro gran productor de soja, el cultivo e importación de OGM. Sin embargo, activistas advierten que el uso de variedades transgénicas de algodón ya dañó la biodiversidad natural de este producto.

En cambio, Bolivia permite el ingreso de soja y algodón transgénicos, y comenzó su cultivo experimental. Pero protestas de organizaciones no gubernamentales impidieron la importación de papa transgénica.

Movimientos irregulares de OGM detectados este año dejaron en evidencia dificultades para hacer efectiva la obligación de informar a los consumidores y a los países de destino sobre estos productos.

La organización ambientalista Amigos de la Tierra detectó en noviembre la presencia en alimentos vendidos al público en Dinamarca y Gran Bretaña de maíz Starlink, desarrollado por la firma francesa Aventis y producido en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses habían ordenado un mes antes el retiro del mercado de miles de toneladas de maíz Starlink, permitido sólo para consumo de animales y descubierto en tacos, el platillo tradicional mexicano.

Organizaciones de consumidores estadounidenses aprovecharon el caso para reiterar su reclamo de que se identifique con claridad los productos que incluyan transgénicos.

En Brasil, el contrabando de semillas de soja transgénica argentina es un fenómeno constatado desde hace dos años, sostuvo José Hermeto Hoffman, secretario de Agricultura de Río Grande del Sur, estado meridional de Brasil que se declaró libre de OGM.

El IDEC y Greenpeace detectaron en junio productos transgénicos en 10 alimentos ofrecidos en supermercados brasileños, sin el etiquetado correspondiente.

Protestas callejeras de ambientalistas, sindicalistas y agricultores impidieron el desembarque en el puerto de Recife de 11.600 toneladas de maíz transgénico de Argentina, comprado por avicultores del estado de Pernambuco.

En tanto, la justicia de Ecuador impidió, también a instancias de activistas y agricultores, el desembarque en el puerto de Guayaquil de 30.000 toneladas de soja transgénica estadounidense.

Investigaciones científicas divulgadas este año encendieron el debate. El Instituto Federal Suizo de Tecnología informó en enero el desarrollo del «arroz dorado», una variedad rica en vitamina A, nutriente cuya carencia mata a dos millones de niños cada año y es la principal causa mundial de ceguera.

Pero en 2000 también se conoció el primer caso documentado de alergia a un OGM. La piel de personas alérgicas a la nuez de Brasil reaccionó en contacto con una solución de semillas de soja a las que se incorporó un gen de ese fruto. (FIN/IPS/mj/dm/en dv/00

![Validate my RSS feed [Valid RSS]](https://validator.w3.org/feed/images/valid-rss-rogers.png)